〒223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉2丁目12-7 オーシャンハイツ1階2号室

(日吉駅から徒歩6分)

受付時間

定休日:月曜日

自費リハビリお役立ち情報

~パーキンソン病のリハビリの効果は~

パーキンソン病で動きにくくなっていませんか?

パーキンソン病とは、脳内のドパミンが減少する進行性の病気です。動作が遅くなり少なくなる(動作緩慢)、手・足・あご等のふるえ(静止時振戦)、筋肉が硬くなる(筋強剛または固縮)、体のバランスが悪くなり転びやすくなる(姿勢保持障害)の4つを中心とした運動症状がみられます。そのほかにも、睡眠障害や精神・認知・行動障害、自律神経障害、嗅覚障害などの非運動症状もみとめられます。

治療は、薬剤による症状の緩和が中心で、手術やリハビリテーションも有効な方法とされています。

パーキンソン病診療ガイドライン(2018)でもリハビリが有効とされています。“運動療法には、リラクゼーション、緩徐な体幹の捻転運動、緩徐な関節可動域訓練とストレッチング、頸部と体幹部の捻転運動、背部の進展と骨盤傾斜訓練、座位と姿勢制御、吸気と呼気相を意識した呼吸訓練、移動訓練(緩徐な移動やベッドから椅子への移乗を含む)、反復運動を促進する自転車訓練、リズムをもったパターンでの歩行、音刺激に合わせた歩行、立位・バランス訓練、エアロビック訓練、ホームエクササイズ、筋力訓練などがある”と多くの種類の運動療法が挙げられており、特定の方法があるというよりも様々な治療法を組み合わせて、患者に合った治療を提供することが必要とされています。

パーキンソン病は進行性だから良くならない?

先に書いたように、進行性の病気であるため、現在の医療では病気自体が治ることはありません。しかし、パーキンソン病で死亡することもありません。経過の長い病気であり、症状を緩和してより良い生活を行えるように治療が行われます。

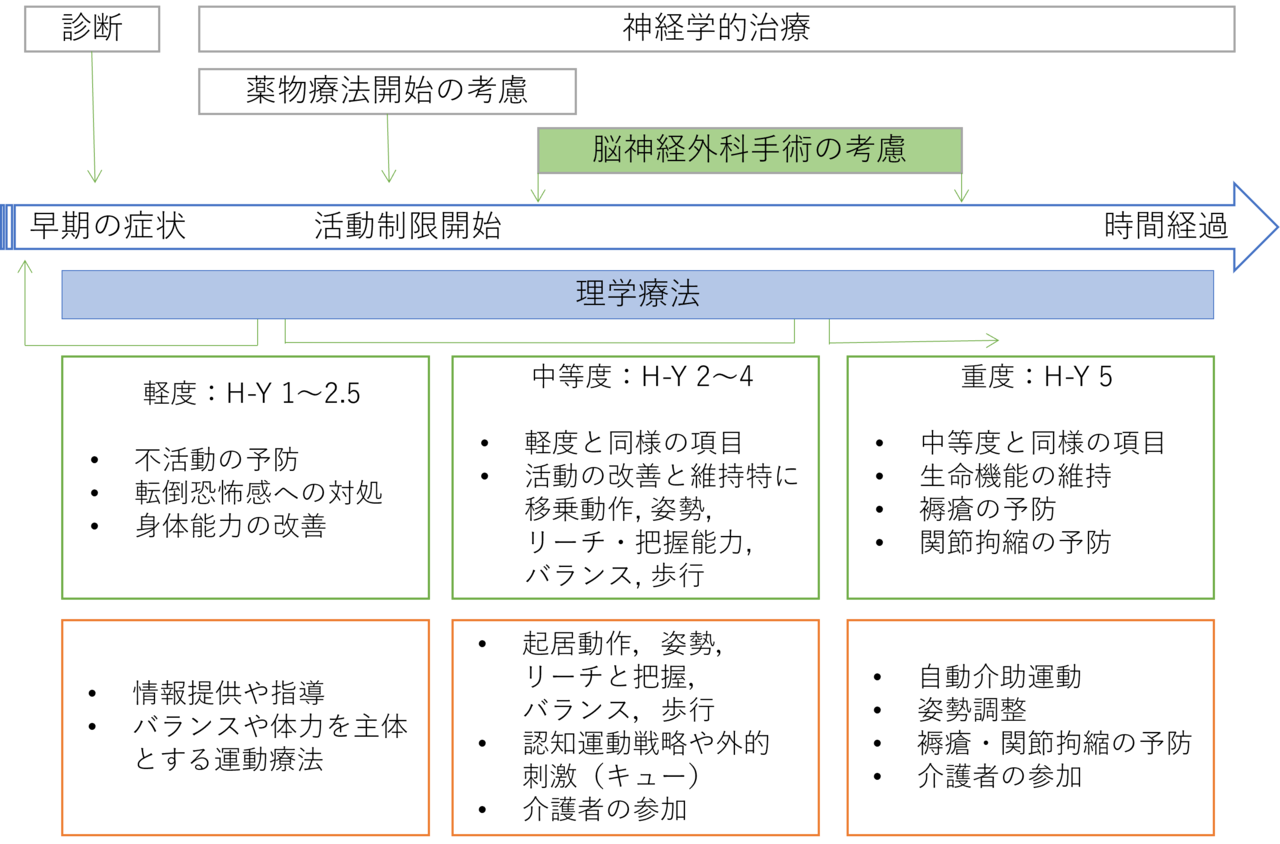

発症初期には、運動症状が軽度であるためリハビリを行わないことも多いです。症状が進行して中等度の症状があり、バランスや歩行が不自由になってくるとリハビリを開始する時期になります。しかし、現在は明らかな運動症状が出てくる前にリハビリを行うことが重要という意見も出てきています。図のように病気の経過によってリハビリの目的と内容は変わってきます。

軽度から中等度では、継続的に適切な運動を行うことによって筋力が維持され、日常生活動作や社会参加も保ちやすくなります。また、筋肉を柔らかくして関節の可動域を維持することも大切です。それらに伴ってバランス能力を維持し転倒を防ぐことが機能を保つために重要です。

Keusら 2009より(著者翻訳作図)

パーキンソン病の動きにくさを解決する4つの方法

- 筋力トレーニングをする

- ストレッチをする

- 大きく動く練習をする

- リズムに合わせて運動をする

筋力トレーニングをする

脳卒中や脊髄損傷と異なり、パーキンソン病で手足が麻痺することはありません。しかし、パーキンソン病になると日常生活の活動量が少なくなってきます。また、転ぶリスクが増えるため歩く機会も減ってきます。その結果、筋力が落ちてきて、さらに動きにくくなるという悪循環に陥ることがあります。

この状況では運動症状が進んでしまいます。転ぶリスクの少ない方は積極的に運動を行い、筋力を維持することが必要です。パーキンソン病の方に特化したトレーニングがあるわけではないので、youtubeの体操動画やスポーツジムなどを利用することも良い思います。試してみてご自身に合うものを見つけましょう。

次に代表的な筋力トレーニングの方法を紹介します。

*安全に行うために椅子の背もたれやテーブル、壁などに手をついて行いましょう。

<スクワット>

方法:足を肩幅に開いて立ち、ゆっくりと膝を曲げて腰を下ろします。膝がつま先より前に出ないように注意しながら、できるだけ深くしゃがみます。その後、元の立ち位置に戻ります。

<カーフレイズ(かかと上げ)>

方法:直立した状態で、つま先立ちになり、かかとを上げます。その後、ゆっくりとかかとを下ろします。腰が曲がったり、おなかが前に突き出ないように注意しましょう。

回数は、それぞれの運動を1セット10回を目安に、3セット行います。

症状が進行してきて、転んだことがある方はトレーニング時に注意が必要です。理学療法士や作業療法士などの専門家に指導を受けることをお勧めします。

ストレッチをする

パーキンソン病になると筋肉が硬くなってしまいます。手足の筋肉だけでなく、胸や背中、首回りの筋肉も硬くなってきます。

このような場合には筋肉をストレッチすることが効果的です。ゆっくりストレッチする場合には、一つの運動を30秒以上保持して伸ばしましょう。ご自身で硬いと感じる筋肉が伸ばされていることが重要です。また、ストレッチをする際は、呼吸を止めずに行いましょう。痛みのない範囲で行うことも大切です。

手足の筋肉に加えて、体幹のストレッチも重要です。特に体を捻じる運動が効果的です。

次に体幹ストレッチの具体的な方法を紹介します。

- 椅子に座った状態での体幹回旋ストレッチ

- 椅子に座り、背筋を伸ばします。

- 右手を左の膝の外側に置き、左手を椅子の背もたれに置きます。

- 背筋を伸ばしたまま、息を吐きながら体を左にゆっくりと回旋させます。

- 30秒間キープし、反対側も同様に行います。

回数:各方向で3回ずつ行います。

- 仰向けでの体幹回旋ストレッチ

- 仰向けに寝て、両膝を立てます。

- 両膝を揃えたまま、ゆっくりと右側に倒します。この時、上半身は床につけたままにします。

- 両腕は肩の高さで左右に伸ばし、視線は天井または左手の方に向けます。

- 30秒間キープし、ゆっくりと元の位置に戻してから反対側も同様に行います。

回数:各方向で3回ずつ行います。

大きく動く練習をする

パーキンソン病になると筋肉が硬くなったり、動きが遅くなったりするため動く範囲が小さくなってきます。それを日常的に繰り返していると小さくなっている運動が”普通の状態”と脳が認識します。

この状況を改善するためには、意識して大きく動くことを繰り返します。そして、その運動の大きさを”普通の状態”と認識してくれることで動きが良くなります。例えば、なるべく大きく手を動かすことや歩幅を大きく歩くことを意識することなどが挙げられます。

大きく動くことを繰り返すことによって関節の可動域を改善することができます。

関節や筋肉に痛みがある場合は注意して行う必要がありますので専門家に相談してください。

リズムに合わせて運動をする

私たちの体の動きは一定のリズムで運動しているものがあります。例えば、心臓の動きや呼吸、歩くときの足の動きなどです。パーキンソン病になると動きのリズムが崩れてきます。通常は、歩くときは右足と左足が交互に動くリズムになるのですが、右と左のリズムが違ってくるので歩けなくなってきます。このような症状のときには、リズムを意識して動く練習が効果的です。最も簡単なのはイチ・ニ・イチ・ニの掛け声で歩くことですが、音楽を聴きながらリズムに合わせてあるくことや手や腕の動きをリズミカルにすることも練習になります。体の中からリズムを作り出せないときは外からのリズム刺激に合わせるという方法を試してみてください。

いかがでしょうか?

これらの方法は科学的に効果がみとめられている方法です。このほかにも太極拳やトレッドミル(ベルトのついた歩行機器)なども有用といわれています。

最初にお伝えした通り、パーキンソン病のリハビリではいくつかの運動の要素を組み合わせることが効果的です。これらを適切に組み合わせて取り入れてみてください。

どのような運動を選べばいいのかお困りなら

あなたの動きの悩みを解決します。

当施設ではパーキンソン病リハビリの専門家がサービスを提供しています。施設代表は、パーキンソン病のリハビリに関する論文執筆や各種学会発表、講演も多く経験しております。

どの運動をどの程度組み合わせればよいのか、本当にこの方法で良いのかなど、不安をお持ちのかたは是非ご相談ください。集中的な施術により必要な機能を改善し、お客様に最適な運動をご提供いたします。

そのほか、バランスを良くしたい、歩きを良くしたい、手の動きに困っているなどの要望にも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

パーキンソン病は急に発症する病気ではないため、医療保険でリハビリを継続して行うことが難しいです。自費リハビリではいつでもご希望に合わせてリハビリを提供することができます。詳細は以下のパーキンソン病の自費リハビリからご確認ください。

この記事について

作成日:2024年5月15日 作成者:大槻 暁

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

<受付時間>

10:00~18:00

※月曜日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでご予約・お問い合わせができます。

S. Studio 予約・相談専用アカウント

Rehabilitation S. Studio

住所

〒223-0061

神奈川県横浜市港北区日吉2丁目12-7

オーシャンハイツ1階2号室

アクセス

日吉駅から徒歩6分

※駐車場は近隣のコインパーキングをご利用ください

受付時間

10:00~18:00

定休日

月曜日